8月16日(土) エルサレム(Jerusalem) 晴れ

朝9時の待ち合わせに合わせて、聖墳墓教会へと行く。フランシスコ会派のはるやま神父にご案内を願う。50歳を過ぎたくらいの温和な方だ。

その昔、このエルサレムは重要な石切り場だったようだ。まず、十字架発見の洞窟に行く。ローマ帝国のコンスタンチヌス帝の母ヘレナがキリスト教の信者で、言い伝えをもとに十字架を発見する。135年、ローマの街をモデルに新しい街を建てた。ここがその端にあたり、貯水池として使用したそうだ。残っている石にその頃のモルタルの跡が残っている。ビサンチン帝国時代は安泰だったが、614年ササン朝ペルシャによるパレスチナ侵攻があり十字架を持っていかれたそうだが、10年後くらいには奪還。

その後、1009年10月2日、イスラム勢力により土台石しか残されないほど徹底的に破壊されてしまったそうだ。これは、西暦950年代頃からのカリフ支配により巡礼が廃止されたことにより、キリスト教勢力のビザンチンが北シリアを占領。この報復によるものだそう。

1048年に神聖な部分のみ再建されたが、この破壊時に十字架は消失したのだそうだ。二コマクスが、ここを十字架発見のチャペルとして整備したのだが、その時の石組みが下の段に残っている。またその時に描かれたフレスコ画が残っている。

その後、再びイスラム教徒により巡礼が困難になったため、1099年7月14日、聖地奪還のために十字軍がやって来てエルサレムを占領。この日に十字軍がエルサレムでミサを行ったため、記念日となっている。

この神殿跡には祭壇があるが、これはローマ教会のもの。ギリシャ正教は、その右手に石をはめこみ、そこを聖なる場所としている。この石を据えて聖所とするのがギリシャ正教的なのだそうだ。この聖所は生贄を捧げる場所でもあったのだそうだが、ユダヤ教は神殿のみで生贄を捧げるため、この神殿が破壊されて以降は生贄の儀式をやらなくなったのだそうだ。また、キリスト教では、イエスキリストが生贄にされることにより、神との関係が回復したため、それ以降の生贄は捧げられなくなったという。

面白いことだが、イエスは太陽にたとえられていて、イエスの誕生日とされるクリスマスは本当の生誕日ではなく、日の長さが少しずつ長くなっていく日を生誕の日と定めているのだそうだ。イエスキリストの信仰が、土着の太陽信仰と密接なつながりを持っていることに少し驚く。それと同時に、土着の生贄の習慣に基づいて、イエスが十字架に磔にされることによって、神の怒りを鎮め、神と人間の間に和解が成立したとし、そのような意味で、イエスは人間の罪を一身に背負って死んでいったとされているようだ。そうすると、キリスト教は昔から伝わる土着の宗教と密接な関係があるものであり、自分の中のキリスト教に対する考えが変わっていくのを感じた。

また、歴史は見る視点により変化するため、一般的にはキリスト教はローマからと思いがちだが、エルサレムから見ると、ギリシャ正教の後にカトリックがあり、プロテスタントはカトリックの中の異変としか見ていないという。また、祭壇と聖所の間には十字軍による再建時のフレスコ画が残っている。十字架の洞窟の上にはヘレナのチャペルがある。その後ろには空間があり、石切り場だったことを示している。土器が見つかったり、3世紀~4世紀頃の舟が描かれていたり、そこに人が住んでいた痕跡が残っている。洞窟の中は、かなり快適な空間だそうだ。

キリストの墓は、335年頃に造られたのだが、日本の前方後円墳と形が似ている。時代的にも、日本の前方後円墳が造られた時代と一致する。これは、大昔から多くの人の移動、交流があり、文化が伝わっていったことを示しているのではないかという。このキリストの墓は八角形で、この八角形というのは日本の古墳等にもよく使われており、八角形という形が、古くから聖なるものを表しているのではないか。そしてその周りを柱で取り囲み聖域とする。重要人物の墓を守るためのシェルターとし、通常は遺体を土砂などで埋め込むのだが、キリストは復活して遺体がないためにその必要がなく、祭儀を行うために埋め込まなかっただけだとはるやま神父は語る。墓の周りの柱廊で囲まれたところは聖なる場所。その外の俗と聖を区分するための注連縄のような役割をしているようだ。これは神社の鳥居と同じようなものだと考えればわかりやすい。岩のドームも、岩のところは禁域となっている。

聖域を重視するのがギリシャ正教の特徴のようで、墓所に面しているギリシャ正教は、衝立(イコノスタシス)で聖域を区切っている。また、聖域である祭壇に入る入口が3つあるが、真ん中のアーチは神の入口であるため、人間は立入禁止。両側のアーチから入場することになるが、聖域には、司祭が祭儀を行う時に許可された者だけが出入りできる。ギリシャ正教は、このように聖域を重要視している。

ローマ教会では、ミサは神と一緒に食事する場所(パンは身体に、ワインは血に)という意味合いになり、聖域という考え方はあまりないのだそうだ。

この祭儀を行う場所と、墓所を結ぶ境には十字軍がつくったアーチがある。ヨーロッパ人にとってアーチは凱旋門であり、神の栄光を讃えるものといった意味があるのだそうだ。と言うことで、このアーチはキリストの復活を表している。キリストは復活してその下を通る。墓所の上には太陽と星をあしらったドームとなっており、太陽はキリストを暗示しているのだそうだ。その裏には、壊れかけた礼拝所があるが、コプト教のものらしい。はるやま神父によれば、人間を含め、すべてのものは自然の法則に則っており、数が少なくなれば生存できなくなる。数はパワーだと言う。その原則どおりコプト教は数を失い、消滅しそうになっている。

その隣のフランシスコ会の入口にはレリーフがいくつかあり、マグダラのマリアがイエスの足にキスをし、パリサイ人のシモンがイエスを軽蔑する絵がある。これは、シモンがイエスを食事に誘い、そこにマグダラのマリアが現れて、涙を流しながらイエスの足に接吻をする。それを見てシモンは、「この汚れた女が触れたなら、もし、イエスが神の子であればすぐに罪深い人間だとわかり触れさせないだろうに、あなたはそうさせなかった。」と言ってイエスを軽蔑する。そこでイエスはシモンに、「あなたは食事に誘ったのに、香油も塗ってくれない。この女は、あなたより遥かに愛を持って私に接した。足に香油を塗ってくれた。なぜ、愛のないあなたより、この女が罪深いことがあろうか」とシモンに言うシーンがある。そして、ゴルゴダの丘で磔になった後、イエスは復活する。この当時の磔というのは、磔にして死ぬまで、犬に喰われようが、鳥につつかれようが、そのまま放置したそうだ。イエスは朝の9時に磔にされ、正午に苦しみが激しくなり、15時には息を引き取ったそうだ。春分の頃なので、暗くなる15時~18時の間にイエスに香油を塗り、埋葬したそうだ。そして1日が経ち、マグダラのマリアがイエスの墓を見に行くと、イエスの服がその場に落ち、帽子が近くに置かれていた。誰もがイエスの遺体が盗まれたと思っていると、このマグダラのマリアのもとにイエスが現れ、復活したことを知らせる。マリアが抱きつこうとすると、イエスは「私に触れてはいけない」と言う。これは、イエスとマリア、ひいてはイエスと人類の関係は変わらないことを暗示しているのだそう。ただ、はるやま神父は、マグダラのマリアの前に、こっそりと母のマリアのもとに会いに行ったのではないかと言う。いずれにしても、ここに復活はなる。

イエスは死後に復活し、そのシンボルがキリストの像であり、キリストと人類の関係は変わらない。キリスト教徒はシンボルの像を崇め、罪を告白し、あたかもマグダラのマリアがそうしたように、キリストに帰依する。しかし、結局のところ、イエスは聖所を大切にしろ等言ってはいない。「どこでもミサを行うところに私はいる。」と言っている。信じ、祈る気持ちが神に通じる。世界中どこに行っても、その気持ちの方が大切だとイエスは言っているように思う。この墓所を崇めることは信仰ではなく、文化なのだとはるやま神父は語る。

ギリシャ正教のドームにある天使は若い青年だ。キューピットではない。これはギリシャ神話の神々と、キリスト教の唯一神とを共存させる術だそうだが、はるやま神父は、ギリシャの神々を浄化したのだと言う。昔はキリスト教の中心が、アレキサンドリアとアンティオキアにあったことがあって、ずいぶんと論争していたようだが、アンティオキアが唱える“キリストは生まれた時は人間だったが、少しずつ神性を身につけ神になった”という説が異端とされ追放される。それがネストリウス派と言って、ペルシャにおいて拝火教(一種の太陽信仰)と結びつき、中国において景教になったのだと言う。

はるやま神父には、朝の9時から13時までみっちりと詳しい知識を教えていただいた。書いていることは、話を聞きながらとったメモなのでわかりづらいかも知れないが、本当に充実した時間を過ごすことができた。得難い経験だった。

しばらく休憩をして、オリーブ山に行く。マリアの墓教会、万国民の教会(モザイク画と天井が素晴らしかった)、ゲッセマネの園、主の祈りの教会、主の泣かれた教会、昇天教会等を観る。イエス縁のオリーブの園だ。ゲッセマネは万国民の教会があるところで、イエスは処刑前夜、人間の罪をかぶって死ぬかどうか心底苦悩したという人間的な側面を見せている。

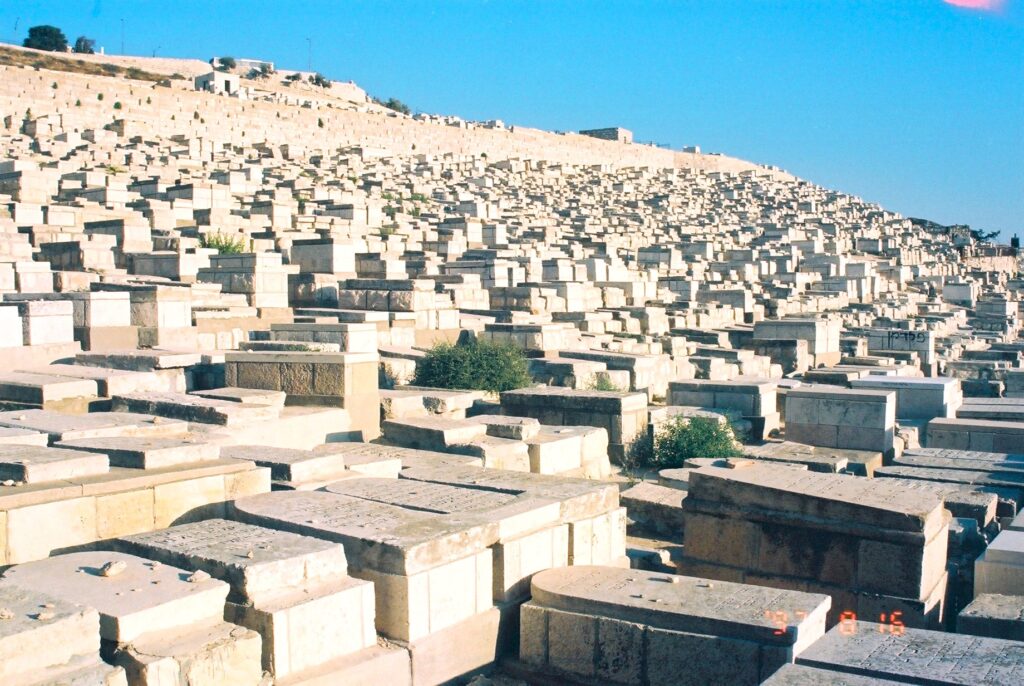

昇天教会だけは、2NISの料金を取られたわりには、イエスの足跡だという、何か3本指の足跡のようなものがちょこっとだけ残っている石板以外は何もなく、これはひどいものだと思った。また、主の泣かれた教会は、後ろが窓になっていて、真正面に黄金のドームとエルサレムの街が一望できて良かった。マグダラのマリア教会はロシア教会で、アラブの城のような玉ねぎ屋根をした建物だったが、あいにく閉まっていた。展望台からエルサレムの街を見る。城壁内はかなりの広さだ。ユダヤの墓が一面にある。黄金門からメシアがやって来る時、一緒に復活するためだ。その墓地の中から沈む夕日を眺める。標高が高いためか、太陽が明るいまま沈んでしまった。月が大きく、美しい夜だった。

本日の支出 約24.4USD

コメント